ESのアルバイト欄は自己アピールのチャンス

企業から提出を求められるESの中には「アルバイト欄」や「アルバイト経験」のスペースが設けられていることがあります。

学生時代のアルバイトは職歴にはなりませんが、企業からアルバイトについて問われている時はアルバイト経験を通して自分をアピールすることができます。

この記事では学生時代のアルバイト経験を活かして効果的にアピールできるよう、ポイントやコツ、例文を紹介しています。

好印象を与えられるアルバイト欄を作成していきましょう。

アルバイト経験から企業が読み取れること

社会人としてのポテンシャル

学生時代にアルバイトとして働いた経験やエピソードから、学生が持っている社会人としてのポテンシャルを推し測ることができます。

正社員とは業務や責任の範囲が異なるアルバイトですが、これから社会に出て働く学生の人柄を知るにあたって十分な材料となります。アルバイト経験があれば一度もアルバイトの経験がない場合と比べて、採用担当者に就職した後の姿を想像してもらいやすくなるでしょう。

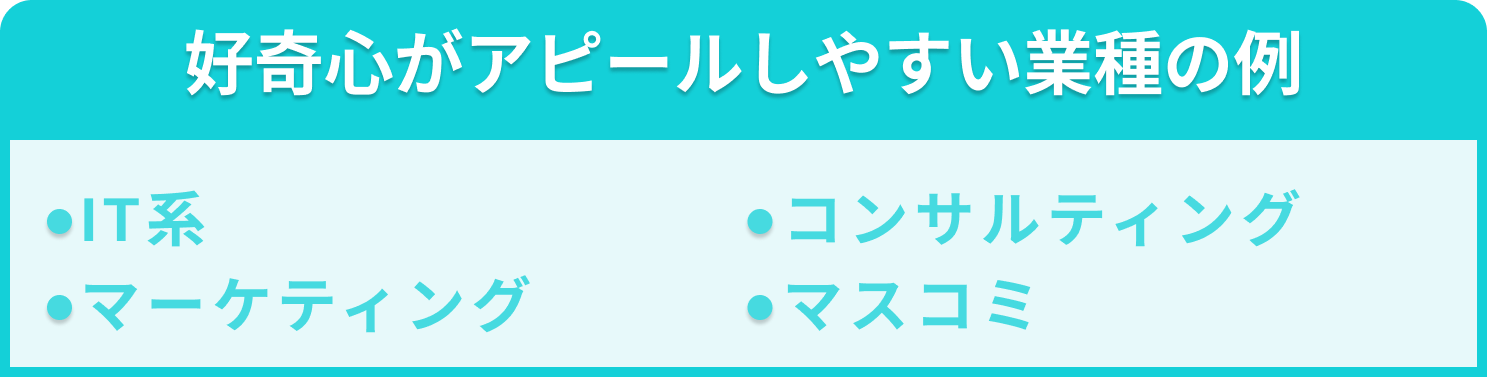

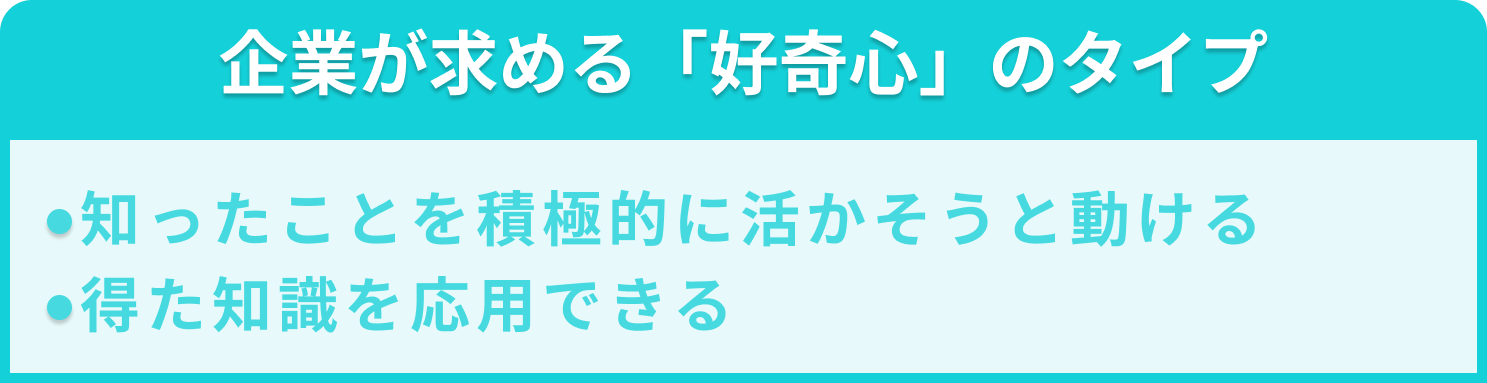

例えば「コミュニケーション力に長けている」「失敗を次に活かすことができる」「能動的」などの要素は社会人になってからも大いに活かされる要素です。自己PRやガクチカなどで社会人としても求められる力をアピールできると良いでしょう。

働き方に対する価値観

「働く」ということに対する価値観も読み取れます。ESでアルバイト経験について書く際は、自分が働く時に意識していたことや頑張ったこと、失敗なども併せて伝えることが多いです。

学生一人一人のエピソードを通して「うまくいかなくても諦めず粘り強く取り組めるタイプ」「周りのスタッフとの調和を重んじるタイプ」「お客様目線を大切にできるタイプ」などのように、働くこと・働き方に対してどのように向き合ってきたのか知ることができます。

学生から働き方に関する価値観を伺えるのは、アルバイト経験ならではといえるでしょう。

社風とのマッチ度

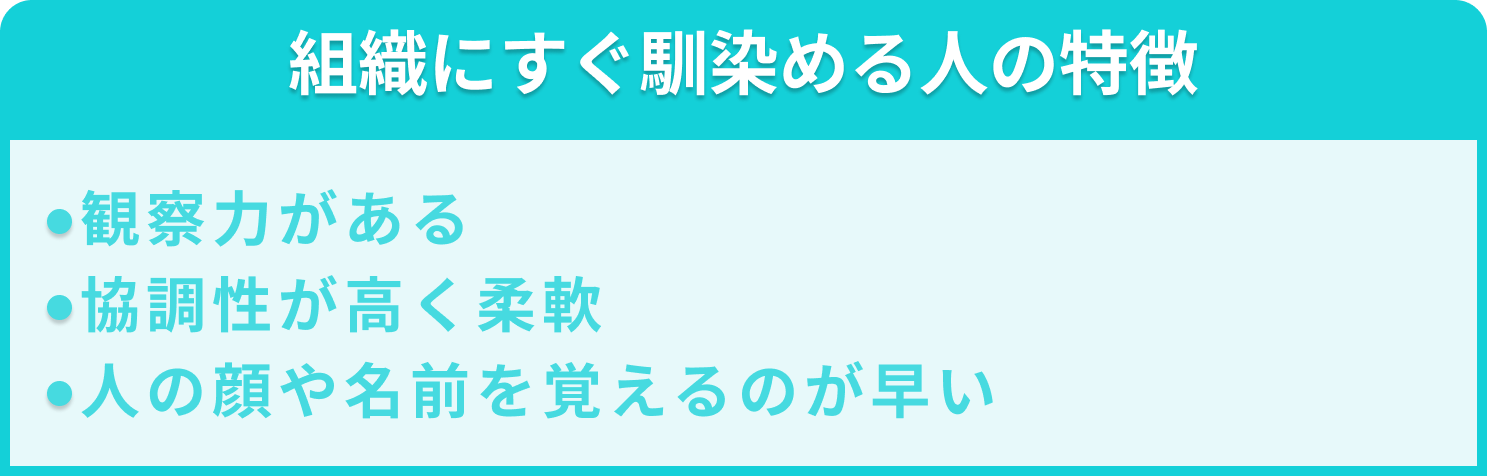

採用担当者は、学生が働くアルバイト先の雰囲気を知ることで自社の社風とどれくらいマッチするのか知ることができます。社風が合わなかったために退職することもあるので、企業の社風と学生の相性はとても重要です。

自社の社風とアルバイト先の雰囲気があまりにもかけ離れているものの、学生がとても居心地良く感じていた場合、自社には合わない人材かもしれないという可能性が予想されます。

しかしながら社風が近い企業であれば、入社後もすぐに馴染んで働いてくれるイメージが湧くので、安心して選考を進められると判断してもらえるでしょう。

ESにおけるアルバイト経験の書き方

企業名や店舗名は省いて書く

アルバイト欄にアルバイトの経験を書く場合は、履歴書の職歴欄に書く時のように会社名や店舗名までを具体的に書く必要はありません。業種や職種などアルバイトの業務内容が伝わる必要最低限の情報で良いです。

例としては「居酒屋のキッチンスタッフ」「カフェのホールスタッフ」「家庭教師」「アパレル店の販売員」などが挙げられます。

アルバイト欄のスペースに余裕があって働いている年数をアピールしたい場合は「カフェのホールスタッフ(2020年4月〜現在)」などのように、カッコ書きで記載すると良いでしょう。

正式名称で書く

「コンビニ」「ファミレス」「バイト」といった省略された言葉は使わず、正式名称で記載するようにします。これらの場合、文字数は多くなりますがコンビニエンスストア、ファミリーレストラン、アルバイトとするのが正式な書き方です。

特に日常生活で省略することに慣れている言葉ほど、ESに書く際にも無意識に略してしまいがちです。書く前に自分のアルバイトに関する情報に略称が使われていないか確認しましょう。

複数のアルバイト経験は絞って書く

学生時代に複数のアルバイトをしていた場合、全てのアルバイト経験を書き連ねる必要はないので、絞ったものだけ書くことをおすすめします。

例えば4つや5つのアルバイト情報が書かれていると、「どれも短期間で辞めているのかな?」と思われてしまい、継続して働けない人だという印象を与えてしまいかねません。直近で働いているアルバイトや働いている期間が長いアルバイト、もしくは志望企業に関連するアルバイトなどに絞って書くようにしましょう。

他にも、アルバイトを掛け持ちをしている場合はアピールしたい方に絞っておくことで、面接に進んでからも効率よくアルバイト経験をアピールすることができます。

面接で質問を受けたときでも自信を持って回答できる場合は、複数書いていても問題ありませんが、基本的には1つか2つ程度に絞っておくのがおすすめです。

アルバイト欄に余裕がある時の書き方のコツ

アルバイトを通じて学んだことを書く

アルバイトをしていたからこそ、自分が得られたことはなんなのか振り返ってみましょう。人によって、お客様目線に立つことを学んだ人、チャレンジ精神が養われた人、忍耐力を培った人など様々です。

成功体験はもちろん、失敗した経験から学んだことは何か考えてみると、たくさんの学びがあったことに気づけるでしょう。

特に失敗から学んだ経験談は、自分で考えて行動できる人だという印象にもなるのでアルバイト欄に書いてみると良いでしょう。

入社後のイメージが湧くエピソードを選ぶ

アルバイト欄に記載するエピソードは、入社後に働くイメージを思い浮かべられるようなエピソードを選びましょう。

例えば「アルバイト全員で行った旅行で幹事を務め、手配や参加者をまとめることを頑張った」というエピソードからは社会人として働く姿は想像しにくいです。

家庭教師として生徒1人1人に合わせて指導法を変えていた、メニュー提案のために全ての料理やデザートの材料や味付けまで覚えた、などは工夫してアルバイトをしていたことが伝わり、入社後も試行錯誤しながら仕事に取り組んでくれそうな学生だと感じられます。

アルバイト経験をつかってアピールする時は、働くことに関連したエピソードが望ましいです。志望企業でも活かせそうな内容を探して積極的に伝えましょう。

アピールポイントを明確に絞る

複数アピールしたいポイントがあって、決めきれないときは志望企業での業務に活かせそうなものに絞るようにしましょう。アピールポイントを複数入れてしまうと1つ1つの印象が薄まってしまいます。

最も自分の魅力や強みが伝えられるもの、応募先の企業で活かせることをアピールするのがおすすめです。

また、エピソードのなかでアピールしたいことは何なのか明確にしておきます。エピソードや業務内容の説明だけで終わってしまうことのないよう注意しましょう。

アピールポイントが分からない場合は、伝えたいエピソードのなかで「リーダーシップ」「コミュニケーション力」「責任感」「課題解決力」「やりがい」など、自分が得たことを一言で表すと何になるのかを考えてみるとヒントが得られます。

【文字数別】ESのアルバイト欄に書くおすすめ例文

【150字】アピールしたいことを端的に伝える

私はアパレルショップで3年間アルバイトをしています。そこではお客さまへの提案力を身につけることができました。声かけをする際、お客様目線の商品選びはもちろん、迷っている方には必ず一人一人に合わせた背中を押す一言を添えることを意識してきました。この経験で得られた提案力を貴社でも活かしていきたいです。(150字以内)

150字程度の狭い欄の場合、書ける文量としては3文ほどになります。職種だけではなく、アルバイト経験を通じて学んだことや得られたことのアピールができる文字数だといえるでしょう。

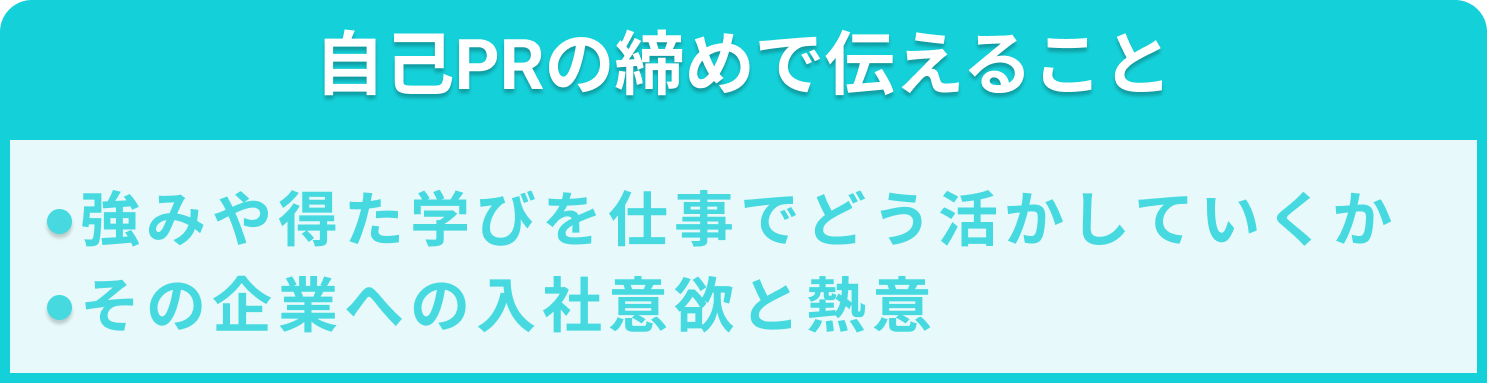

最初に自身のアルバイト経験について述べたのちに、学んだこと・得たことを書きます。

150字のアルバイト経験の欄では、端的にまとめながらも、アピールしたい内容はきちんと伝わるように心がけましょう。

【200字】背景や実績を伝える

個別指導塾で塾講師のアルバイトをしています。アルバイトでは、工夫を凝らして課題を解決することの大切さを学びました。私は英語の成績が伸び悩んでいた数名の生徒向けに、日本アニメの英語版や流行りの洋楽を用いた資料を作成し、授業に取り入れました。生徒たちからは英語のフレーズが頭に入りやすいと好評で、全員の英語の偏差値を5以上あげることに繋がりました。この経験で得られたことを貴社でも活かしていきたいです。(200字以内)

200字ほど書けるスペースがある場合、内容はコンパクトにまとめる必要がありますが、50字や100字と比べて書ける内容が格段と増えます。そこで、自分の学びや得たことに加えて、行ったことの背景や結果も伝えられると良いでしょう。

成果や実績を伝える時には数字を用いて具体的に伝えるとイメージが湧きやすく、内容が伝わりやすくなります。

【400字】エピソードの詳細を加える

私は、スーパーでアルバイトとして勤めた際、お客さんの気持ちを考え、スムーズな店舗運営を心がけました。

店舗ではお客様に尋ねられたことを案内するマニュアル通りの接客が基本の業務とされていましたが、接客を繰り返していく中でお客さんのニーズを察したうえで動くことが必要だと感じ、マニュアル通りの接客に問題意識を持ち始めました。

そこで、お客様のインサイトを店内での会話や行動から察し、その条件に合う商品をおすすめするようにしました。

その結果、以前より沢山のお客様とコミュニケーションを取ることができ、クレームも20件から3件に減少しました。

この経験で、私はインサイトをとらえた上での深いコミュニケーション能力を身に付けることができました。

今後は、よりクライアントの方が求めていることを分析し、最適な提案をすることが求められると考えています。

より分析能力とコミュニケーション能力を磨き、御社で活躍していきたいです。(400字以内)

引用:ベンチャー就活ナビ

400字になると、エピソードの内容をより詳しく書くことができます。

エピソードの背景や自分のとった行動、結果などをより詳細に伝えるようにしましょう。このとき、伝えたいポイントが複数あれば箇条書きを活用するのもおすすめです。

文字数が多い場合、箇条書きが入ることで見やすい文面になったり、伝えたいことをより多く、効果的に伝えたりすることができます。

マイナスな印象に繋がりそうなアルバイトの記入は避ける

応募する業界や企業によってはマイナスの印象になってしまう可能性のあるアルバイトもあります。例としてはキャバクラやホストクラブ、パチンコや麻雀などギャンブル系の職場でアルバイトをしていた場合です。

もちろんこれらのアルバイトをしていてもマイナスの影響を受けず、人柄やポテンシャルから採用に至る場合もあります。しかしながら、その他のアルバイトをしていた場合と比べ、マイナスな印象を抱かれる可能性があります。

少しでも選考の通過率を上げるためにも、どうしても話したい場合を除いて、言及しないのがおすすめです。

書くときは接客業やサービス業、飲食店など大きい括りで書くようにしましょう。また、実績があってアピールしたい場合についても、業界特有の表現を用いるのではなく、異なる言い回しを使ってアピールするようにしましょう。

アルバイト経験がない場合の書き方

ゼミの活動に専念していたためアルバイト経験はありません。しかし、ゼミで取り組んだ企業への企画提案を行うプロジェクトを通じてマーケティングの実務を学ぶことができました。(100字以内)

ゼミや研究室が忙しくてアルバイトをする暇がなかった人や、部活やサークルに打ち込んでいた人、留学に行っていたり資格取得に力を注いでいた人の中にはアルバイトの経験がない人もいるかもしれません。

アルバイト経験がなく、アルバイト欄に書くことがない人は、アルバイト経験がない理由や、アルバイト以外に打ち込んできたことを記載すると良いでしょう。

「なし」だけで終わらせてしまうのは非常に勿体無いです。

また、「アルバイト経験がないと評価されないのでは?」「アルバイト欄が空欄だと印象が悪くなるかもしれない」という思いからアルバイトをしていたと嘘をついてしまうのはNGです。嘘をつく必要はないので、アルバイト以外の事柄で力を入れたことを伝えるようにしましょう。

-1568x784.png)

-1568x784.png)