エントリーシートの「ガクチカ」と「自己PR」はどちらも自分をアピールする項目のため、「どう違う?」「内容がかぶっても大丈夫?」といった疑問を感じる方も多いです。

この記事では、ガクチカと自己PRの違いを、書き方やテーマ別の例文付きで紹介していきます。

よくある質問や、ガクチカと自己PRのテーマが思いつかない場合の対処法についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

ガクチカと自己PRの書き方の違い

企業が見ているポイント

ガクチカ:物事に対してどのように取り組むのか

自己PR:強みや価値観が自社とマッチしているか

ガクチカでは、学生の具体的な挑戦や努力、物事に対してどう取り組むのかという姿勢を評価しています。ここでは、問題や課題に対してどのように工夫しながら解決に導いたのかを伝えることが重要です。

継続力や実行力、そして成果を出すためのプロセスを示すことのできる内容が求められることになります。

一方、自己PRでは、あなたの強みや価値観が企業の求める人物像にどの程度合致しているかが問われています。あなたの長所となる部分やスキルが、入社後に業務でどのように活かせるものなのかを示しましょう。

アピールの内容

ガクチカ:具体的なエピソードと工夫したプロセスを伝える

自己PR:長所を入社後にどう活かせるのかを意識する

ガクチカでは、主にエピソードとその過程が重視されます。どのような経験をして、どんな工夫ができる人物なのかを伝えるようにしましょう。

反対に、自己PRでは人柄よりも明確な強みを示すことが求められます。さらに、その強みをどのようにして志望企業で活かすのかを記載し、将来の活躍を期待してもらう必要があります。

ガクチカでは物事への取り組み方が重視され、自己PRでは結論として何が強みなのかが重視されるということを意識しておきましょう。

テーマやエピソード

ガクチカ:挑戦と成長を感じた経験を選ぶ

自己PR:企業の求めるスキルに関連する経験を選ぶ

ガクチカで取り上げるエピソードは、自己PRと比べると自由度が高いです。人柄や考え方が伝わる内容であれば良いので、様々なエピソードが候補に挙がります。

その中でも、自分の挑戦や成長を特に感じたものを選んで記載すると、印象に残りやすいガクチカが完成します。

一方、自己PRで取り上げるエピソードは、テーマとする強みに深く関連しているものを選ぶ必要があります。自己PRのエピソードは、単に人柄を示すだけでなく、強みの根拠となる具体性のあるものを選びましょう。

最適な文章構成

ガクチカはSTAR法を意識する

| situation(状況) | どのような背景や状況で、その経験が起こったのか |

| task(課題) | その状況における課題や目標 |

| action(行動) | 課題や目標に対してどのような行動を起こしたのか |

| result(結果) | 自分の行動によって得られた結果 |

STAR法は、状況・課題・行動・結果の順に沿って作成する方法で、過程を詳細に説明する文章を作成したい場合に適しています。

ガクチカはアプローチの内容が重視されるため、STAR法を用いることで取り組み方をわかりやすく伝えましょう。

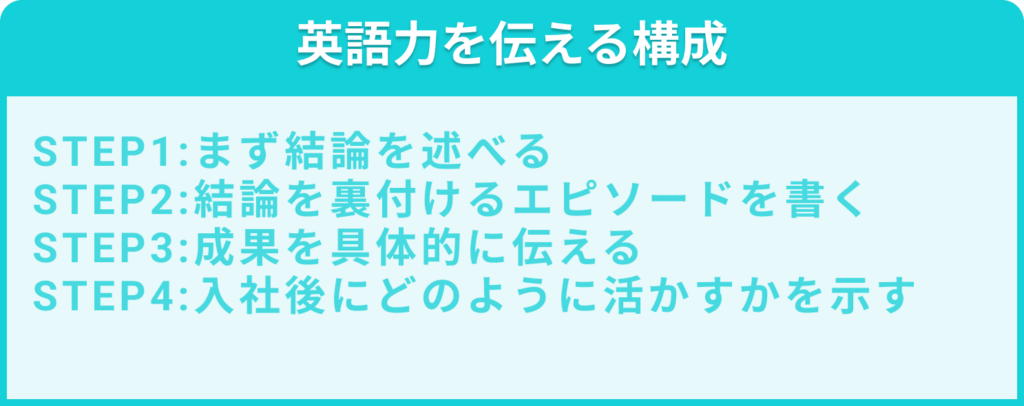

自己PRはPREP法が最適

| point(結論) | 自分の強みやアピールしたいスキル |

| reason(理由) | その強みを持っている根拠や理由 |

| example(具体例) | その強みが発揮された具体的なエピソード |

| point(結論) | 再度、強みをアピールする |

自己PRを作成する場合は、「PREP法」が適しています。PREP法は、結論・理由・具体例・結論の順に文章を構成する方法です。

最初に強みを述べておき、その後から理由付けをすることで、文章の要点がわかりやすくなる点がメリットの構成です。

ガクチカはエピソード内容から様々な人柄や特徴を汲み取ることができますが、自己PRでは最終的に特定の強みをアピールすることになります。そのため、最初にその強みを明記できるPREP法を使うことがおすすめです。

ガクチカと自己PR共通の書くポイント

自己分析を行う

ガクチカや自己PRを書く前に、まずは自分を理解することが大切です。自分の強みだけでなく、価値観や考え方、興味のある事を掘り下げていくことで、自分がどんな人物なのかを客観的に捉えることができます。

自己分析の方法は様々ですが、単に思い出しやすいエピソードをリストアップしていくだけでも十分に効果的です。

さらに深掘りしたい場合は、WEB上で自己分析を行えるサービスを利用するのもおすすめの方法です。

企業研究を徹底する

企業や業界ごとに求められる人材や価値観は異なるため、企業研究をしっかりと行うことが重要です。応募する企業の理念や目指す方向性、社風や働き方などの情報を集めましょう。

加えて、志望業界全体のトレンドや課題も把握しておくと、それに紐づいた説得力のあるエピソードを作成できます。

企業研究を徹底しておけば、企業が求める人物像にマッチした内容を、自信を持って伝えられます。

志望企業にマッチするエピソードを選ぶ

自己分析と企業・業界研究ができたら、企業に合ったエピソードを選びましょう。複数の企業に応募する方も多いですが、ガクチカや自己PRで伝えるエピソードは企業ごとに変えることをおすすめします。

印象的なエピソードでも、企業の求める人物像に合わない場合、効果は見込めません。人柄や強みを象徴するエピソードは1つだけではないはずです。その中から、特に志望企業にマッチすると感じるものを選びましょう。

一貫性を意識する

ガクチカと自己PRの内容に一貫性を持たせることも重要なポイントです。項目は違えど一貫性を持たせることで、企業側があなたの人間性や価値観などを理解しやすくなります。

逆に一貫性がないと、就職活動で伝えたい内容の軸がブレてしまいます。ガクチカと自己PRで伝える内容が矛盾しないようにしましょう。

【テーマ別】ガクチカと自己PRの例文

①部活・サークル活動

ガクチカの例文

私が学生時代に力を入れたことは部活動です。私は子どものころから音楽が好きで、中でも楽器を演奏することが楽しいと感じていました。部活動では吹奏楽部でフルートを担当し、コンクールで金賞を取ることを目標に部活へ取り組んでいました。

金賞を取るために放課後の自主練習を徹底的に行いました。練習をする際は得意・不得意を明確化するためノートにまとめて、スケジュールを細かく立てながら練習を行いました。また、長期の休みも練習を行い、勉強と部活動の両立を図りました。

結果は銀賞でしたが、計画を立てて物事にチャレンジするスキルを得られました。貴社へ入社後も、目標達成に向けて計画的に取り組みたいと思っています。(300字以内)

部活動やサークル活動をガクチカのテーマとする場合、なぜその活動に参加しようと思ったのか、何を目標にしていたのかを明確に伝えることで差別化できます。

もし、大きな結果を出せなかったとしても、目標に向かって取り組んだ内容からは、あなたの人柄が伝わります。ガクチカは面接で掘り下げられることが多いため、熱意を持って取り組んだ部活やサークル活動はテーマとしておすすめです。

自己PRの例文

私は大学で所属している吹奏楽部で最後まで諦めずに物事に取り組む力を養いました。吹奏楽部では、毎年定期演奏会に向けて練習を重ねますが、特に大規模な演奏会では、演奏曲数が多く練習時間も限られており、部員全員の協力が必要不可欠でした。

その中で、私は重要なソロパートを任され、プレッシャーを感じることも多かったです。最初はなかなか思うように演奏ができず、何度も挫けそうになりましたが、毎日の練習を繰り返し、問題を細かく分析して改善することで、徐々に自信を持てるようになりました。そして、演奏会当日には、ソロパートをしっかりと演奏し、観客からも温かい拍手をいただくことができました。

この経験を通じて、私は諦めずに努力を続けることの大切さを学びました。この力は、貴社での業務でも困難に直面しても粘り強く取り組み、目標を達成するために必ず活かせると考えています。(400字以内)

部活動やサークル活動では、人と関わることも多く、大会やコンクールなど挑戦の場も多いため自己PRに採用しやすいテーマです。

ただし、多くの学生が選ぶテーマでもあるため、オリジナリティが求められます。個性的な経験を取り上げて、他の応募者との差別化を図りましょう。

②アルバイト

ガクチカの例文

私が学生時代に力を入れたことは、飲食店でのアルバイトです。元々、私は人と話す際に緊張しがちで、コミュニケーションに自信がありませんでした。そのため、アルバイトを通じてコミュニケーションスキルを向上させようと考え、接客業に挑戦しました。アルバイトでは、お客様との会話で緊張せずリラックスすることを意識し、積極的に声をかけるよう努めました。また、職場の先輩にも質問や相談を行い、人見知りを克服することを目指しました。その結果、初対面の人とも自然に会話できるようになり、接客業が楽しさを感じるようになりました。今後は、貴社での仕事においても、相手の立場に立った接客を心掛け、お客様に喜ばれるサービスを提供したいと考えています。(350字以内)

アルバイトの経験は、企業からすると仕事に対する取り組み方がイメージしやすいため、ガクチカのテーマとして適しています。

そのアルバイトを始めようと思った理由や、努力した内容を伝えることで、より明確に人柄の伝わるガクチカになります。

自己PRの例文

私の強みは、相手の気持ちに寄り添えることです。学生時代、飲食店でのアルバイトを通じて、コミュニケーション能力を向上させました。元々、人と話す際に緊張してしまうことが多かったのですが、お客様との会話で相手の気持ちに敏感になり、リラックスして接することを意識しました。お客様の表情や言動を見て、どんな対応を求めているのかを考えながら、柔軟に対応するよう努めました。さらに、職場の先輩にも積極的に質問や相談を行い、相手の立場に立った対応の大切さを学びました。その結果、お客様から感謝の言葉をいただくことが多く、より一層相手の気持ちを理解し、寄り添うことの重要性を実感しました。貴社においても、お客様やチームメンバーの気持ちに寄り添い、信頼関係を築きながら成果を上げていきたいと考えています。(350字以内)

アルバイトでの経験を自己PRとする場合、できるだけ志望企業に通じる強みやスキルを選びましょう。また、第三者からの評価を入れることで、自己PRの内容に説得力が増します。

さらに、志望企業に関連するスキルがあれば、その経験もアピールすることがおすすめです。

③学業・ゼミ活動

ガクチカの例文

私が学生時代に力を注いでいたことは、経済学のゼミ活動です。所属していたゼミでは、データ分析を用いた課題研究を中心に行っており、経済現象を統計的に分析し、論理的な結論を導き出すことが求められていました。最初は難易度の高い数式や分析手法に圧倒されましたが、理解を深めるために週3日の自主勉強会を開き、同じゼミ生と一緒に互いの疑問を解消する機会を作りました。

最終的にゼミの課題研究発表会では、私たちのチームが「優秀論文賞」を受賞し、大きな達成感を感じました。この経験を通じて、忍耐力や問題解決能力が大きく向上したと感じています。

貴社においても、この経験で得た自ら進んで学び、粘り強く課題を解決していく力を十分に発揮していきたいと考えています。(350字以内)

学業やゼミ活動は大学生にとって本業です。あなたが目標に向かって努力したこと、時間をかけて取り組んだことはガクチカとして十分なアピール内容になります。

ただし、つい専門用語を用いて説明しがちなテーマでもあるので、誰が読んでも理解できるよう、簡単な単語に言い換えるなどの工夫を心がけましょう。

自己PRの例文

私の強みは、大学の経済学ゼミで培った問題解決能力です。特に「地方経済の発展と雇用の関係」を統計データで分析する研究で発揮しました。この研究では、データの不備や仮説の見直しが必要となる場面が多く、一時プロジェクトが停滞する課題に直面しました。

そこで、私はまず原因を徹底的に分析し、データ収集方法を見直しました。既存の統計資料を組み合わせてデータを補完し、さらに複数の分析手法を試行して精度を高める工夫を行いました。また、教授やデータ解析に詳しい先輩にも積極的に相談し、専門的な知見を柔軟に取り入れました。その結果、発表会では「分析結果の説得力が高い」と高く評価され、ゼミ内でも注目を集めました。

課題に対して冷静かつ柔軟に対応する姿勢を大切にし、貴社のさらなる成長に貢献したいと考えています。(350字以内)

学業やゼミ活動を自己PRのエピソードとして取り上げる場合、「誰でもできる内容」という印象を与えないように伝えることがポイントです。

学業やゼミ活動の中でも、自分の強みが発揮できた根拠のあるエピソードを選びましょう。さらに、その強みを活かして貢献したいことをアピールすることで、企業に対する熱意が伝わります。

④留学

ガクチカの例文

私は、大学3年生のアメリカでの留学中に所属した国際交流サークルでのディスカッションに力を注ぎました。現地の学生がしっかりと自分の意見を主張する一方で、私は英語力や文化の違いから発言に自信を持てず、発言をためらっていました。

そこで、私はクラスメイトと積極的に交流して異文化に対する理解を深めるよう努めました。さらに、討論のトピックに関する資料を読み込み、準備を整えることで次第に自分の意見を自信を持って伝えられるようになりました。

その結果、最終的にはクラス内でリーダー役を任されるほどになり、現地の学生と共にプロジェクトを成功させることができました。この経験から、異文化への理解だけでなく、柔軟な適応力を身につけることができ、視野を広げることができたと感じています。(350字以内)

留学をテーマにしたガクチカを書く場合は、留学先での具体的な活動や経験を示すことが大切です。また、自分の課題に対する具体的なアクションや、乗り越え方を伝えることで物事に対する取り組み方が伝わります。

留学は多くのスキルが向上できる経験であるため、特に自分が成長できた部分にフォーカスしてみましょう。

自己PRの例文

私の強みは、大学時代の留学経験で培った異文化適応力です。私がアメリカでの留学で所属していた国際交流サークル内では、ディスカッションに参加する場面がありました。最初は、意見の伝え方や議論の進め方が日本と大きく異なることを実感し、戸惑いを感じる場面も多くありました。

私はまず、現地の学生と積極的に交流し、彼らの考え方やコミュニケーション方法を学ぶことから始めました。その結果、クラス内の議論でもスムーズに意見交換ができるようになり、最終的にはプロジェクトのリーダーを経験できました。

このように、私は異文化の中で柔軟に適応し、相手の価値観を理解しながら協力する力を磨いてきました。貴社でも、異なるバックグラウンドを持つ人々と協力し、新しい視点を取り入れることで価値を生み出すサポートができると考えています。(350字以内)

留学中に現地の人とのコミュニケーションを積極的に行った経験は、グローバルな視点でのコミュニケーション能力をアピールする良い材料になります。

また、最初は上手くいかなかったことを諦めずに努力し、最終的に成果を上げたことを説明することで、継続的に努力をして自己成長できる力をアピールできます。

⑤習い事

ガクチカの例文

私は幼い頃からピアノを習っており、大学に入ってからも続けてきました。特に大学2年生のとき、ピアノコンクールに出場する機会を得たことで、これまでの練習に対する取り組み方が大きく変わりました。コンクールでは今まで以上に高い技術が求められる曲に挑戦しました。当初は、練習を重ねても上達が感じられない日々が続いていましたが、諦めずに1日に数時間の練習を続けました。

この経験を通して、私は忍耐力と集中力を身につけることができました。難しい箇所を繰り返し練習し、一音一音の表現にこだわることで、着実に上達を感じられるようになり、最終的にはコンクールで「優秀賞」を受賞することができました。この忍耐力と集中力は、社会人になってからもあらゆる物事への挑戦において大きな助けになると感じています。(350字以内)

幼少期から習い事をしていた方も多いでしょう。その習い事が大学生のときにも継続していた場合は、ガクチカとして十分に魅力的なテーマです。

どの習い事をしていたのかを具体的に書き、特に大学時代に努力したエピソードがあれば、積極的にアピールしましょう。

自己PRの例文

私の強みは、継続的な努力を通じて目標を達成する力です。私は幼少期からピアノを習っており、大学生になってからも自己成長のために続けてきました。特に大学2年生でピアノコンクールに出場した際には、高い技術を必要とする曲に挑戦しました。練習を続けてもなかなか上達せず、途中で挫折しそうになりましたが、目標に向かって諦めずに努力し続ける姿勢を持ち続けました。

特に、難しい箇所を克服するために、部分ごとに演奏方法を分析し、一つひとつの音を丁寧に確認しながら繰り返し練習しました。その結果、最終的にコンクールで「優秀賞」を受賞することができ、自分の成長を実感しました。

この経験から、困難な目標に対しても粘り強く取り組むことで成果を出せることを学びました。貴社でも、この粘り強さと目標に向けて努力し続ける姿勢を活かし、確実に結果を出していきたいと考えています。(400字以内)

習い事を通じて身につけた、集中力・忍耐力・チームワークなどをアピールしましょう。

習い事を幼少期から続けている場合は、それだけで継続力がある人材だと高く評価されやすいです。さらに、習い事で得たスキルが今後の仕事にどう活かせるのかを具体的に説明することで、企業側はあなたを採用するメリットをより強く実感できます。

⑥資格取得

ガクチカの例文

私は大学在学中に日商簿記2級の取得に挑戦しました。もともと会計や経理に興味があったものの、専門的な知識が求められるため、独学での習得は難しいと感じていました。そこで、計画的な学習を心がけ、毎日2時間の勉強時間を確保しました。

最初は仕訳や財務諸表の理解に苦戦しましたが、過去問を繰り返し解くことで知識の定着を図りました。また、大学の簿記サークルに参加し、同じ目標を持つ仲間と情報を共有することで、モチベーションを維持することができました。

その結果、試験に一発合格し、目標を達成することができました。この経験を通じて、継続的な努力と計画的な学習の大切さを実感しました。今後も、新しい知識を積極的に学び、成長し続ける姿勢を大切にしていきたいと考えています。(350字以内)

資格取得は勉強過程が様々であり、エピソードに特色を持たせやすいテーマです。資格の難易度よりは、どのように計画を立て、どんな方法で勉強を進めたのかについて詳細に書くと良いでしょう。

資格勉強自体がガクチカとして十分なので、もし取得までは至らなかった場合でもアピールは可能です。その場合は、勉強方法についてより詳細に記載すると内容が不足しなくなります。

自己PRの例文

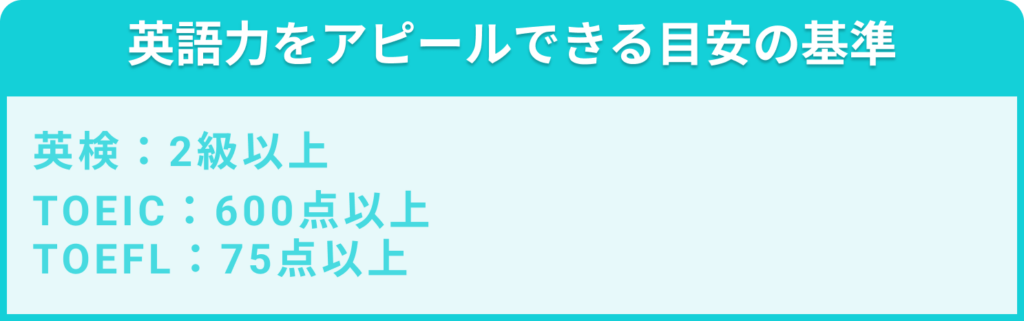

私は目標に向かって計画的に努力し、最後までやり遂げる力があります。その強みを発揮したのが、TOEIC800点取得に向けた挑戦です。

もともと英語は得意ではありませんでしたが、就職活動に向けてスコアを伸ばしたいと考え、独学での学習を開始しました。試験日から逆算して学習計画を立て、毎日2時間の勉強時間を確保。単語力の強化のために毎日100単語を暗記し、リスニング対策として洋画を字幕なしで視聴するなど、多角的な学習方法を取り入れました。

途中、模試のスコアが伸び悩むこともありましたが、間違えた問題の傾向を分析し、弱点を重点的に克服することで最終的に800点を達成しました。この経験を通じて、課題を分析し、工夫しながら乗り越える力が身についたと感じています。この粘り強さと計画力を活かし、貴社でも目標達成に向けて努力を続け、貢献していきたいと考えています。(400字以内)

自己PRで取り上げる資格勉強の経験は、取得した資格がそのままアピールとして使えると特に効果的です。

こちらではガクチカと違い、取得や合格できなかった資格についてはあまり強いアピールにはなりません。「成果を出せる」という強みを見せるためにも、なるべく成功した資格勉強の経験を取り上げましょう。

ガクチカと自己PRに関するQ&A

ガクチカと自己PRで内容が被るのは問題ない?

ガクチカと自己PRで、全く同じ内容を記載することは避けるようにしましょう。ガクチカで求められているアピールと、自己PRで求められているアピールは異なるためです。

ただし、アピールポイントを変えていれば、同じテーマを扱っていても問題はありません。異なるアピールポイントから同じ経験を伝えることで、より具体性のあるアピールになることもあります。

高校時代以前のエピソードは使える?

基本的に、ガクチカや自己PRには大学時代のエピソードを書きましょう。高校時代のエピソードは、自分の成長に大きな影響を与えた出来事や、他の経験にはない特徴的な経験に限り用いることができます。

ただし、企業が重視するのは、「現在の自分がどう成長し、どのような価値を提供できるのか」です。高校時代のエピソードは大学での経験と関連付けて伝えることがポイントです。

例えば、「高校時代に培った努力が、大学の部活や研究でさらに成長に繋がった」といった形で、現在の自分にどう影響しているかを強調しましょう。

嘘のエピソードはバレる?

嘘のエピソードは絶対にNGです。企業の採用担当者は、経験豊富な面接官が多く、嘘のエピソードや誇張は見抜かれるでしょう。

また、面接で詳しく掘り下げられる際に矛盾が生じ、信頼を損ねる恐れもあります。自分の実体験を正直に語ることで、面接官に共感を持ってもらいやすくなり、信頼性のあるアピールができます。

企業ごとに内容を変えるべき?

ガクチカや自己PRの内容は、応募する企業ごとに工夫するのが望ましいです。企業が求める人物像や重視するスキルは異なるため、その企業が特に必要とする能力や価値観に応じて、エピソードや強調するポイントを変えると良いでしょう。

ただし、全てを変える必要はなく、基本的なエピソードは同じでも、強調する部分を調整することで企業ごとに合わせたアピールが可能です。企業のニーズに合わせて柔軟に対応することで、より説得力のあるESが作成できます。

ガクチカや自己PRのテーマが思いつかない時の対処法

大学時代の経験をリスト化する

まずは、大学時代に経験したことを全てリスト化してみましょう。学業だけでなく、アルバイトやサークル活動、ボランティア、インターンシップなど、どんな小さな経験でも書き出すことがポイントです。

リスト化することで、意外なエピソードが見つかることがあります。それぞれの経験について、自分がどんな役割を担ったか、どんな成果を上げたのか、どんな困難を乗り越えたのかを整理してみましょう。

自分史を作成してみる

自分史とは、過去の自分の成長や経験を年表形式で書き出したものです。これらの経験から、思わぬテーマが見つかることもあるため、効果的な方法となります。

自分史を作成することで、過去の経験に新たな視点が加わり、ガクチカや自己PRに使えるエピソードが見つかるでしょう。

他人の視点を借りる

自分だけではガクチカや自己PRが見つからないという場合は、家族や友人、教授、アルバイト先の同僚など周囲の人に自分の強みや印象について聞いてみましょう。そうすることで、自分一人では気付けない新たな発見があります。

自分では意識していなかった特技やエピソードが見つかるかもしれません。他人から見た自分の良さを知ることができ、改めて自信を持って志望企業にチャレンジできるでしょう。

大きなエピソードにこだわらない

ガクチカや自己PRのテーマは、必ずしも大きな出来事である必要はありません。日々の小さな行動や積み重ねの中に、アピールできるエピソードが隠れていることがあります。

例えば、クラスのプロジェクトでメンバーと協力して成果を上げた経験や、課題に向けて粘り強く取り組んだことなど、規模が小さくても自分の成長やスキルを示すことはできます。小さな成功を大切にし、その過程や学びを伝えることで、十分に印象に残るエピソードになります。

例文を参考にする

どうしてもエピソードが思いつかないという場合は、インターネットや書類などのガクチカや自己PRの例文を参考にするのも一つの手です。

その場合は例文をそのまま使うのではなく、自分の経験に合わせてアレンジしましょう。例文はあくまでもアイデアの参考にし、自分の言葉で表現してオリジナリティを出すことが大事です。

また、例文を見ているうちに、「自分もこんな経験があったかも」と気付くこともあります。自分らしい言葉で、自分の経験を活かせるように工夫していきましょう。

ガクチカと自己PRを上手く使い分けよう

ESで魅力的に自分をアピールするためには、ガクチカと自己PRの違いを理解することが重要です。ガクチカでは大きな成果よりもプロセスや学びを示し、自己PRでは長所となる部分が入社後どう活かせるのかを伝えます。

それぞれの役割を意識して記載することで、採用担当者にあなたの魅力がしっかりと伝わります。また、多くの学生と差別化できるよう、自分ならではのエピソードを盛り込むことも大切です。

志望企業に刺さるガクチカと自己PRを作成して、良い印象を残せるようにしましょう。

-1568x784.png)

-1568x784.png)

-1568x784.png)

-1568x784.png)

-1-1568x784.png)